まず0~1歳児の時期に、大人が一人ひとりの子どもにしっかりと向き合い、愛着関係をつくりあげること。そのために、担当の保育士が子どもの日々の生活場面(食事、排泄、衣服の着脱など)において、毎日かかわりを積み重ねることができる「育児担当保育」を行っています。そうしたなかで、子どもは「自分がこの世界に受け入れられている」という感覚を抱き、自己肯定感を高めていくのです。また、愛着関係を形成した相手である保育士を安全基地とみなすことができるようになり、そこを起点として探索活動を活発にしていくなかで、どんどんと成長していきます。

みぎわの保育方針

社会福祉法人美樹和(みぎわ)会は、聖書のこのことばを設立の精神として、1977年に京都伏見の地に誕生しました。

1978年のみぎわ保育園の開園以来、みぎわ児童館(1981年開館)、中京みぎわ保育ルーム(2014年開園)、中京みぎわ園(2016年開園)、清水みぎわ保育園(2018年開園)、𠮷秀みぎわ保育園(2018年開園)、朱雀みぎわ学童保育所(2021年開所)の7施設で、多くの子どもたちの成長を支えてきました。

法人誕生から約半世紀。時代も社会も大きく変わり、保育ニーズはますます多様化しています。

みぎわは、いまの時代の子どもたち、保護者の皆様のニーズをしっかりと受け止め、それに応えていこうと、さまざまな試みを行ってきました。たとえば、

● 心理士・リハビリ職と保育士との連携を通じた保育の質の向上(ユニバーサルデザイン保育)

● 山の家を建設することによる自然保育の推進

● 看護師による病後児・体調不良児保育

● 仕事と子育てとを両立する保護者の方の負担軽減のための工夫

● 給食室による夕食(惣菜)販売のための店舗開店

など、独自の取り組みをいくつも展開しています。

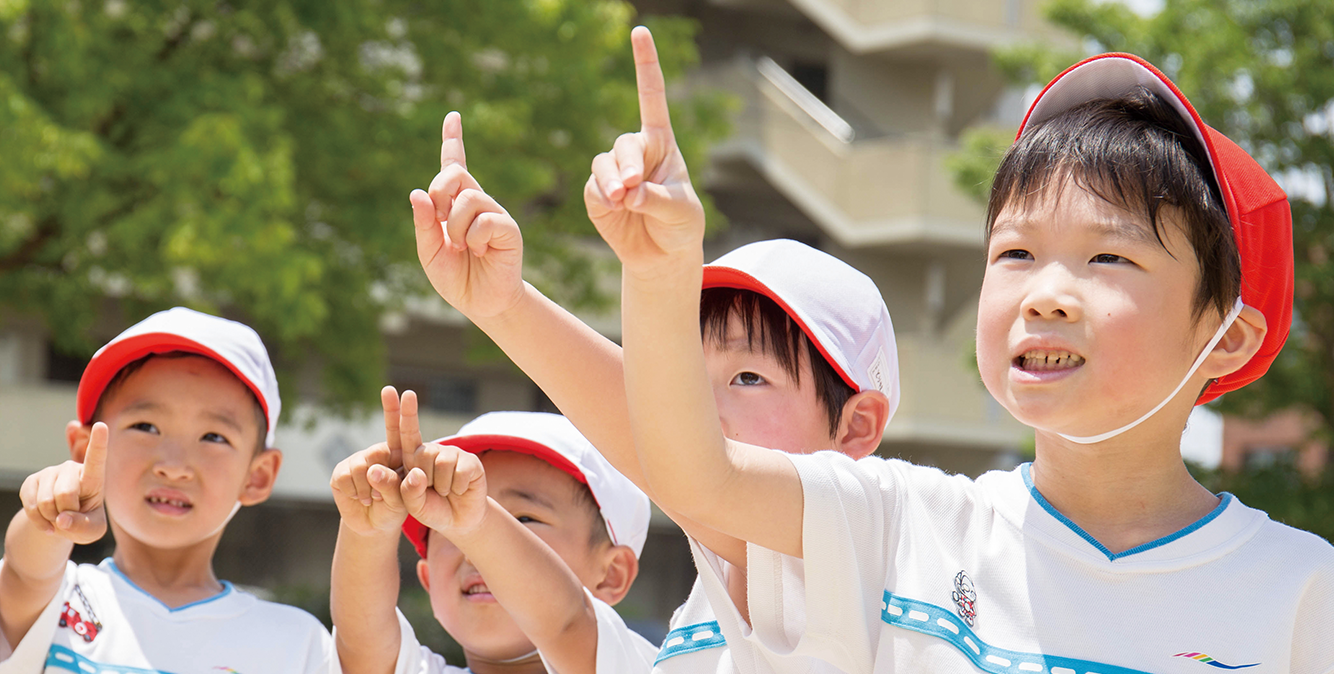

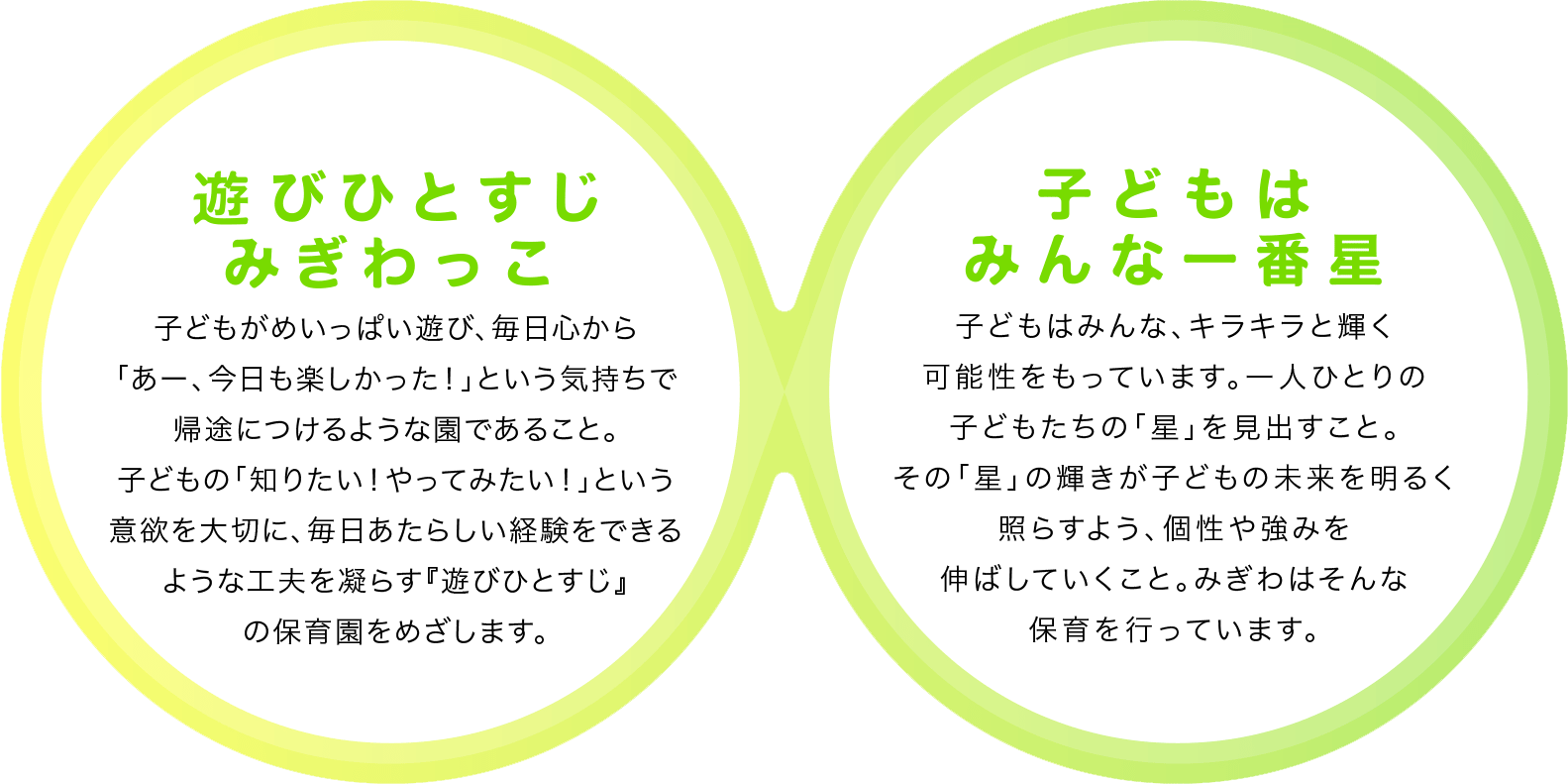

毎日の保育についても、質の向上をめざすとともに、保護者の皆様にもみぎわの保育方針をわかりやすくご説明できるような努力を重ねてきました。このページでは、みぎわの保育理念である「遊びひとすじみぎわっこ」と「子どもはみんな一番星」のふたつをご紹介したのち、6つの切り口からみぎわの保育方針を詳しくご説明します。

1. 人とのかかわり

乳児期に子どもが保育士と愛着関係を築き、「自分は愛されている。必要とされている。」と実感できるような保育を行っています。自分が大切にされることで、子どもたちの自己肯定感や他者を信頼する力、つまり「人とかかわる力の基礎」がはぐくまれていくのです。子どもには特定の保育士が担当として付きます。担当保育士は、子どもの様子や発達段階を考慮しながら、励ましつつ、その子のペースでひとつひとつできることを増やすよう丁寧にかかわっていきます。『よく遊び、よく食べて、よく眠る』という生活の基本となる習慣を身に付けることができる保育を行います。

1歳後半から2歳にかけては、子どもの自我が芽生え始める時期です。この時期は自分の意思を強く主張するようになり、何でも自分でやりたがる姿が見られます(「イヤイヤ期」)。やりたいという意欲が見られ始めること自体が成長の証。大人がその思いをくみ取り、受け止めることで、子どもは「自分の思いをわかってもらった」という安心感を抱きます。自分でやってみるなかでは上手くいかないことも多くありますが、大人が「やろうと取り組めた姿を褒める」、「励ます」などのかかわりを心がけることで、子どもは自身の心のなかに「褒める・励ましてくれる大人」が存在するようになります。これを内在化といい、いわばその子のこころのなかにお父さん・お母さんの存在が宿るようなもの。この内在化によって子どもは感情をコントロールし、失敗を恐れず、課題に取り組む意欲が育ちます。

みぎわの幼児保育では、乳児期に培った「人とかかわる力」をさらに伸ばすため、同年齢どうしでの活動に加え、3~5歳児の子どもどうしがともに過ごす「異年齢保育」を行っています。3歳児になったばかりの子どもは5歳児のお兄さん、お姉さんに、困ったときに助けてもらったり、教えてもらったりという経験を通じて成長していくもの。かつて年少(3歳児)だった園児が成長して年長(5歳児)になったとき、今度はその子が年少の子どもたちに手を差し伸べるすがたが保育園では毎日のように見られます。支えられる経験をすることで、今度はじぶんが誰かを支えることができるようになるのです。

このように、集団のなかでの子どもどうしの関係性が「人とかかわる力」をどんどん伸ばしていくのに加え、子ども一人ひとりの自主性や主体性をはぐくんでいくための工夫も欠かせません。集団目線と個別目線とをうまく組み合わせながら、幼児組の保育計画は紡がれていきます。

ここで特質しておきたいのは、「おとな時間」ではなく「子ども時間」を大切にしようというみぎわの職員が共有しているルール。おとな(保育士等)の都合で子どもの活動を不必要に制限することなく、園児たちから出てくる自発的な欲求、希望、興味関心、自主的に抱いた意欲を最大限尊重できるようなクラス運営を目指そうという趣旨です。

もちろん保育園は集団生活の場ですから。無制限に園児たちの欲求や希望を叶えられるわけではありません。安全面や衛生管理面でおとなの介入や指導が必要なことはあります。クラスの子どもたちが楽しんで、遊びに熱中できるような保育計画・環境づくりへの努力は欠かせません。また、活動に加わることに困難を感じる園児がいるならば、合理的配慮を施し、その子にとって無理のない範囲で参加の機会を保障するなどの個別対応も必須です。

しかし、おとながつくった計画に縛られすぎてしまうと、子どもたちに芽生え始めた好奇心や、それをとことん追求したい、知りたい、楽しみたいという欲求に応えることができません。だからこそ、『「おとな時間」ではなく「子ども時間」を大切にしよう』。子ども時間が守られた保育環境に身を置くことで、自分自身で、または仲間といっしょに遊びこむことができ、そうした経験の積み重ねから子どもの自主性・主体性が着実に培われていくものと信じています。

2. こころとあたまの育ち

乳児期は、子どものこころが育つ大切な時期です。特定の大人と愛着関係を築くことで、こどもは安心感を抱き、その大人を安全基地としてどんどん探索活動を活発にしていきます。探索活動では、「見る」「触る」「舐める」など子どもの五感が刺激され、そのことに楽しさや関心をおぼえた子どもはどんどんと積極的に行動するようになるとともに、自分のまわりの人や物に好奇心を抱くようになります。このように、子どものこころが安定し、おとなの見守りのもと、安心して行動できるようになることが、その子のあたまの育ちにもつながっていきます。

生まれたばかりの子どもは、快・不快の感情を持っています。大人に笑いかけたり、その腕のなかで安らかに眠ることで「快」の感情を伝え、また泣いたりぐずったりすることで「不快」の感情を伝えます。大人はこうした子どものメッセージをしっかり受け止めて、「快」の感情には共感していっしょに喜び、「不快」の感情にはそれが「快」になるように世話をすることがまずは求められます。みぎわでは育児担当保育を行い、担当保育士がしっかりと一人ひとりの子どもとかかわります。

成長とともに感情が分化して、快・不快だけではなく、喜怒哀楽などさまざまな感情を見せるようになります。担当保育士は成長とともにあらわれてくる子どものいろいろな感情をしっかりと受け止め、その子との愛着関係を構築するように日々かかわっていきます。これが、すでに述べたように、子どもの安全基地を築くことになり、探索活動の活発化につながっていくのです。この時期は「感覚運動的遊び」(ぽっとん落とし、型はめなど)が主なあそびとなり、子どもが欲する間隔を十分満たせるような環境づくりとかかわりが目指されます。

2歳児になると子どもは自分以外の他者についても関心を持つようになり、同じクラスの仲間とのかかわりも徐々にはじまっていきます。そのなかで、感覚運動遊びだけではなく、「ごっこ遊び」が登場するようになりますが、これは自己と他者とを分けて理解すること、そして現実と虚構との違いがわかっていることが前提になって成り立つ遊びであって、子どものこころとあたまの成長がはっきりと見られる好例です。

みぎわの幼児組では、「遊びを通して子どもたちがたくさんの実体験をできること」を重視します。子どもたちの「なぜ?」「どうして?」という疑問や、「もっと知りたい」「もっと試してみたい」という好奇心を抱く瞬間を、保育士は見逃しません。子どもたちの興味関心の芽生えが起きるような環境設定を、保育室内だけではなく、園外にも散りばめること。そして、子どもたちが自分の知りたいことを見つけたあとは、夢中になってその興味をおいかけられるよう、そっとサポートすること。

たとえば、秋のお散歩などでいろんな落ち葉を見つけた子どもたちが、その色や形の違いに気がつき「なぜ違うのかな?」と疑問を持つ場面があるとします。保育園に帰り、保育士がそっと秋のものが載った月刊の絵本を目のつきやすい本棚の手前に置くなど、ささやかな手助けをします。 それを見つけた子どもたちが色々な落ち葉の写真や説明の載っているページを開き、数人で拾った落ち葉と見比べ、どの写真と一緒かを観察し、次回も違う公園で落ち葉捜しをしながら、園に帰って初めて見る形 の葉っぱをみんなで探してみようとするのです。

こうして、子どもたちの完成や思考力は磨かれていきます。何かに夢中になって、自分のあたまで主体的に考え、自分で自主的に調べたり試してみる機会を、みぎわでは日々の保育のなかでたくさん得ることができます。そのひとつひとつの機会やエピソードは、ごくささやかなものに見えるかもしれません。けれども、幼児期の自由な精神と柔軟な発想力で、3年間のあいだにたくさんの実体験を積み重ねる日々は、子どもたちにとってまたとない財産となり、今後の長い人生のあらゆる局面で活かされていくに違いありません。

3歳児の段階では、直感や自分なりの理屈で物事をとらえるようになり、そのイメージを拙いながらも言葉などで表現しようとします。ごっこ遊びで、何かになり切ったり、物を何かに見立てたりというような経験を経て、さらに成長していきます。

4歳児になると、自分の周りの様子にも目が向くようになり、複数の事物を比較したり、その関係性を類推したりできるようになってきます。自分なりの予測を立てて、それを実際にし講座供御するなかで成長する期間です。

4歳児に比べ、論理的な思考力が高まる時期です。複数の物事の法則性に気づくようになったり、因果関係を見つけようとしたり、自分なりの考えや理由をもって結論を出すことができるようになります。出した結論のほかにも、別の見方がないか考えたり、理由をつけて相手を説得したりといった能力も芽生え始めます。したがって、子どもどうしの話し合いで遠足の行き先を決めることができるようになったり、子どもどうしのトラブルを仲裁して解決に導くなどもできるようになります。

3. からだの育ち

乳児期の子どものからだの育ちを支えるには、その発達段階と順序をしっかり理解することが大切です。赤ちゃんは寝返りをうてるようになったあと、ずりばいをするようになります。やがてお座りをするようになって、そのあとハイハイを始め、徐々につかまり立ちやひとり歩きができるようになっていきます。こうした各ステップがいつみられるようになるかは個人差が大きいものであり、あせる必要はありません。大切なのは、その子の成長のペースをあせらずに順序を追って見守り、じっくり時間をかけて寄り添うことです。たとえば、大人(保護者や保育士など)との愛着関係を形成した子どもは、信頼できる大人のもとに行きたいという思いが原動力となって、後追い(ハイハイ)の行動をとるようになります。

子どもがこころから安心感を感じ、その子のタイミングで運動面(からだ)の発達をみせるようになること。そして子ども自身が、その動き自体を楽しい、快いと感じられるような環境や時間を日々たくさん提供すること。これこそが乳児期のからだの育ちにおける保育園の役割にほかなりません。子どもたちのからだの成長は、まさにこころの成長とともにあると言えるでしょう。

幼児期でのからだの育ちを支えるため、みぎわでは以下の3点を重視します。

元気なからだを作る(基礎体力の向上)幼児期は、保育園の室内・園庭・園外活動などで、子どもたちがからだをめいっぱい動かすなか、多様な動きを獲得し、基礎体力を養っていきます。

頑張りぬくこころをはぐくむ運動遊びに取り組むなかで、「できた!」という成功体験を積み重ね、子どもたちの前向きな意欲を向上させます、さまざまなことに挑戦し、頑張りぬくこころをはぐくみます。

仲間とともに協力しあう意識をはぐくむ(社会性の向上)運動遊びでは、仲間と励ましあったり競いあったりしながら、「みんなでやり抜いた」という体験を重ねていきます。自分が頑張っているときに励ましてもらった経験がある子どもは、仲間が頑張っているときに相手を励まそうという思いを自然とはぐくみます。また、成長するにつれ子どもたちは、独自のルールをつくって、仲間との協力・役割分担が必要な遊びをどんどん生み出していきます。そうした経験を保育園でたっぷり積み重ねることで、子どもたちの社会性が培われていくのです。

この3つの方針の根底にあるのは、次に説明する3,4,5歳児それぞれの発達段階への理解です。

この時期は基礎体力の向上が大切です。子ども自身がからだに取り入れていく様々な感覚を「栄養」としてからだに取り入れながら、さまざまな動きを経験していきます。全身を使って遊ぶなかで、走る、跳ぶ、登る、下りる、這う、よける、すべるなど、移動にまつわるあらゆる動きを経験できるような保育計画をみぎわでは作成しています。また、「バランスをとる動き」などを多く取り入れた遊びにより、からだの幹となる姿勢の発達を後押ししていきます。

3歳児の子どもたちにとっては、保育士や4歳児・5歳児の子どもたちの励ましをたくさん受けながら、まずは「自分が頑張ったらできるんだ」という小さな成功体験を積み重ねることが重要。この時期は、集団への意識より個人の活動の出来に満足を感じる段階ですから、たとえば競争での勝ち負けより「自分が走り抜けた」ことの喜びを満喫できるようなかかわりの工夫を凝らしていきます。

3歳児までに経験した基本的な全身運動が4歳児には定着しはじめます。とくに、全身のバランスをとる能力や、手でモノを扱うことが上手になっていく時期でもあるため、みぎわでは、持つ、運ぶ、投げる、捕る、転がす、蹴る、積む、こぐ、掘る、押す、引くなどといった、全身運動と手の操作が同時に含まれる遊びを楽しみながら行えるような遊びをふんだんに採り入れます。加えて、「もっといろんなことがしたい」、「もっとうまくできるようになりたい」と思う気持ちの芽生えがどんどん見られてきます。運動遊びを楽しみながらも、そうした子どもたちの成長意欲を大切にすべき時期です。

また4歳児では、仲間といっしょの活動や遊びに楽しさを見出したり、大人の動きのまねをすることに興味を示すようになるなど、自分以外の存在をこれまで以上に意識しはじめます。いろいろな場面で勝ち負けへのこだわりを見せ始める時期でもあり、負けたことで泣く姿もよく見かけるようになります。これは、「もっとうまくできるようになりたい」という気持ちの芽生えの証であり、成長のしるしです。仲間と励ましあいながら、ときには競いあいながら、みんなが楽しんで取り組める運動遊びを保育計画に組み込みます。

この時期は、力加減の調整能力がさらに発達し、4歳児までに身につけてきたさまざまな動きをより滑らかに行えるようになってきます。全身運動がスムーズになり、動きも巧みになっていくことで、より効率的かつ洗練された動きができるようになります。たとえばボールをつきながら走るなど、同時に複数の動作を組み合わせたり、周囲の環境にフィットした動きができるようになります。また、3・4歳児のころに周りから励まされながらやり抜いてきた経験を糧に、「しんどいけれども、頑張ろう!」、「難しそうだけれども、やってみよう!」というように、自分で自分を元気づけ、励ますことのできる力が伸びてくる時期でもあります。

認知能力が発達し、活動の複雑性にも身体的に対応できるようになる5歳児においては、仲間と共通の目的を持った集団遊びや、仲間との協力・役割分担が含まれるような遊びを自分たちで独自につくりあげ、楽しむ姿が見られるようになります。こうした機会を運動遊びのなかで十分に得られるような時間や環境が必要です。

さらに、4歳児までの個人の勝ち負けにこだわりを見せていた姿とくらべ、5歳児になると「チームのために頑張る」という意識が強まってきます。たとえば運動会などで、「自分のチームのために必死に走る」という頑張りや、「相手のチームも頑張っているので応援しよう」という共感性を子どもたちは見せてくれます。このような保育園での成長が、小学校生活でのさらなる子どもの育ちにつながっていくのです。

4. 生活習慣の確立

みぎわの乳児組では、子ども一人ひとりに特定の保育士が担当としてつきます。担当保育士は、子どもの様子や発達段階を考慮しながら、励ましつつ、その子のペースで日々の生活動作のひとつひとつ(「衣服の着脱」、「排泄」、「食事」、「睡眠」)において、できることを増やしていくよう丁寧にかかわっていきます。

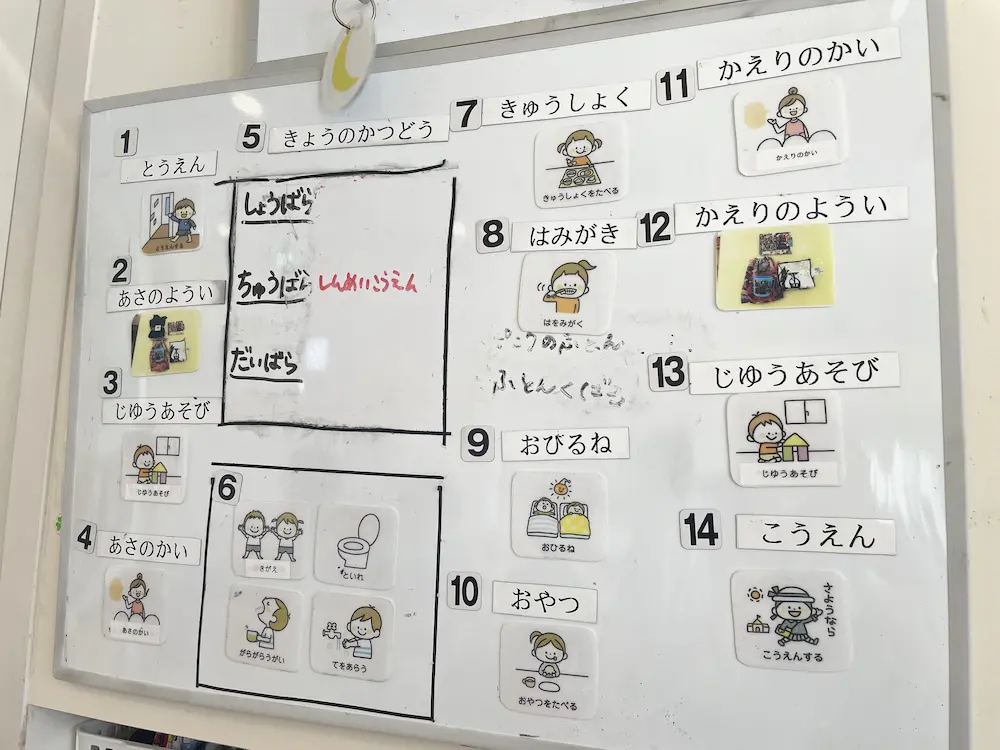

幼児組になると、手洗い・うがいなどの「衛生行動」や「片付け」なども身辺自立の目標に入れ、適切な行動がとれるように促していきます。また、子どもたちが「日常の流れの理解」を得るようになり、見通しをもって生活していけることも目指します。

衣服の着脱

- 着脱の機会に保育士とスキンシップをとり、人とかかわる快さを感じる

- 保育士の声かけに合わせて、手足を動かし着替え行為に参加しようとする

- 保育士がズボンに足を通すと、前を持ち、ズボンを上げようとする

- 保育士の介助のもと、靴下をはいたり、上着の袖を引っ張って脱ごうとしたり、ズボンの着脱ができるようになったりと、指先の発達とともに簡単な動作が行える

排泄

- オムツを替えてもらい、きれいになった快さを感じる

- 保育士の声かけにより、オムツの履き替え動作を一緒に行おうとする

- オムツが汚れたことの不快感を、オムツを触る等の動作で訴える

- 歩行が安定し、トイレに興味が出てきたら、まずは便座に座ってみることでトイレに慣れ、少しずつ成功体験を増やしていく

食事

- 空腹になると泣いて知らせ、満腹になったあとはその快さを感じる

- 授乳や離乳食を通して、人とかかわる快さを知る

- 離乳食が始まると、スプーンを使って水分を補給する

- 保育士と一緒に喃語やしぐさで食事のあいさつをする

- 食べたいものを指さし、訴える

- スプーンに興味を持ち、保育士の介助のもと、自分ですくって食べようとする

- コップや茶碗に手を添えて、ゴクゴク飲みができる

- 保育士の介助のもと、スプーンを使えるようになってきたら、1対1の抱っこ食べから、2~3名の子どもたちと一緒の食事に移行する

- 器に手を添えて、保育士の介助を必要としつつも自分で食べられる

睡眠

- 静かな環境のもと心地よい睡眠がとれる

- 保育士との信頼関係を基盤とし、安心して眠る

- 体力がついてくると、朝寝の時間がなくなり、午前中に十分に体を動かした後、昼寝で一定のまとまった時間の睡眠がとれるようになる

- 自分の布団がわかり、自ら布団に入るようになる

衛生行為

- 鼻水は都度拭いてもらい、きれいになる快さを感じる

- 歩行が安定してきたら手洗いを始め、食事前に手をきれいにすることを知る

片付け

- 保育士の促しのもと、自分の持ち物を所定のロッカーに片付けることができる

- 保育士の促しのもと、クラスの共有物を所定の場所に片付けることができる

日常の流れの理解

- 登降園時の準備の仕方を知り、自分でしようとする

- 保育士に促しを受けつつ、日常生活の流れを徐々に理解し、動くことができる

5. 食育

乳児期においては、担当保育士が子どもと目を合わせて優しい声かけや温もりを与え、子どもがゆったりと母乳やミルクを飲めるようにします。そうすることで、子どものこころの安定がもたらされ、食欲が自然とはぐくまれていきます。離乳期では、担当保育士によるだっこ食べからはじめ、保育士の膝の上で、ゆったりと自分のペースで離乳食を食べます。

いろいろな食べ物を見て、触って、味わう体験を通して、自分で進んで食べようとする意欲がはぐくまれます。子どもは食べたいものを指さし、訴えるようになるほか、スプーンやコップ、茶碗などにも関心を持ちはじめます。保育士の介助のもと、スプーンを自分で使えるようになってきたら、だっこ食べから2~3名の子どもたちといっしょに食事するようになり(1歳児前後)、この段階では離乳食を終え幼児食(1歳児~6歳児の食形態。とくに1歳児から2歳児までの幼児食を「乳児食」と言う場合もあります)に入ります。2歳児になると、友だちといっしょに食べる楽しみを知り(6人程度のグループで食事をとる)、仲間に刺激を受けながら、苦手なものも頑張ってみようと思えるようになります。

子どもの口のまわりの筋肉の発達具合や歯の生えそろいには個人差があります。子ども一人ひとりの成長をみながら、栄養士や保護者と相談のうえ、適切な食形態(離乳食の初期・中期・後期・完了、幼児食など)を調理し、提供するようにします。

子どもたちの「食への興味関心」を引き出すよう、みぎわでは給食室と保育現場とが密に協力して、さまざまな食育体験をできるように工夫しています。園庭や炭山にあるみぎわの菜園では、子どもたちが選んだ作物を、子どもたち自身で栽培、収穫し、その収穫物をつかった調理体験をする機会があります。普段はなかなかチャレンジしない食材でも、自分たちがつくったものとなれば、大きな関心と愛着を子どもたちは持ちます。給食の時間には、その野菜が大きく育っていった様子をクラスのみんなで思い返しながら、収穫のときの楽しさを和気あいあいと話しながら、楽しい時間を過ごすのです。

また、みぎわには日本以外にルーツを持つ子どもも在籍しています。みぎわでは日本以外の文化にも食を通じて触れることができるよう、多国籍のレシピも準備しています。こうした工夫もあって、みぎわの献立は和食、洋食、中華以外にもさまざまなレパートリーを持ち、子どもたちの人気メニューも多数あります。レシピに工夫を凝らし、栄養価もしっかり計算された数多くの献立を給食の時間に楽しむことで、子どもたちにとって好きな食材や料理がひとつひとつ増えていき、心身ともに成長していくのです。保育園でこうした経験を積み重ねた子どもたちは、大人になっても生涯にわたって豊かで健康な食生活を送るものと信じています。

みぎわは食の面でご家庭との連携も袋瀬悦だと考えています。子どもたちに人気の献立をホームページなどで発信したり、地域の子育て家庭の方をお招きしてクッキング教室を開催したりと、保護者の皆様がみぎわの給食をより深く知ることができるような活動も積極的に行います。2022年10月には中京みぎわ園にて、給食をお惣菜としてご家庭での夕食用に販売する飲食店「みぎわDELI」を開店しました。給食を保護者の方にもご家庭で召し上がっていただき、普段子どもたちが食べているものを知るための一助となれば幸いです。※2023年10月にはみぎわ保育園内にも「みぎわDELI 伏見店」を開店。

6. 自然とのかかわり

身近にある自然に親しむ機会を、乳児にはたくさん提供します。園庭や近くの公園、公園までの行き帰りの道でも、意識すれば自然に触れるさまざまな機会があるのです。公園に植わった樹木とその葉っぱ、園庭の土の感触、そこに生きている虫のすがた、道端に咲く花や頬をやさしくなでる風・・・。そういった身近な自然の存在に気づき、新鮮な驚きを感じ、好奇心を刺激され、季節ごとの自然の変化を日常生活のなかで楽しめるようなみずみずしい感性を育てることをみぎわは目指します。

乳児期から子どもは、自然とのかかわりをきっかけにいろいろな遊び方を自分で見つけていきます。枝(棒)一本あれば、それが音を楽しむ道具にもなり、絵を描く道具にもなります。花や草はごっこ遊びの格好の材料になります。石や木の実は集める楽しさを教えてくれます。

幼児期は、よりダイナミックな自然体験を通じて子どもの完成を磨いていく絶好の成長タイミング。みぎわは、炭山という宇治市の山間地に「炭山みぎわビレッジ」という広大な大地を所有しており、幼児たちは定期的にそこを訪れ、自然体験を積み重ねることができます。自然環境のなかでめいっぱい身体を動かして遊ぶことで、子どものからだもみるみる成長していきます。

自然は毎日その姿を変えます。一日たりとも同じ環境はなく、炭山を訪れるたびに子どもは偶然の出会いを経験することでしょう。鹿に出会う日もあれば、風にのって飛ばされてきた花の胞子が見たこともない花を咲かせることもあったり。自然がもたらしてくれる偶発性に触れ、それに驚きを感じ、新たな発見をし、子どもの感性はどんどん豊かなものになっていくのです。

自然のなかで子どもが遊ぶとき、大人は(安全確保に細心の注意を払ったうえで)見守りに徹します。主役はあくまで子どもも。大人が決めたスケジュールや遊び方ではなく、子ども自身の興味関心に沿って、探検したり、虫探しをしたり、木の実拾いをしたり、満足いくまで自然体験を満喫できるようにします。「じぶん(たち)でやる」、「じぶん(たち)でもできる」という経験を通じてこそ、子どもの自主性がはぐくまれるからです。また、仲間とともに協力して活動することが自然のなかでは求められるため、子どもの社会性の育ちにもつながります。